NOTA: Specifico fin da subito che non mi auspico che l'Isola diventi indipendente perché 53 anni fa gli abitanti di un paesino del Supramonte si ribellarono allo Stato, che ci sono state altre proteste non violente anti-militari e va benissimo, non voglio fare paragoni con nessuno e restare in topic, visto che ogni contesto è molto differente. Ma, proprio come le vicende che hanno portato alla commemorazione del 28 aprile come “Sa die de sa Sardinna”, si tratta di una tappa storica importante nella storia dell'indipendentismo sardo, celebrata ogni anno ancora oggi con rappresentazioni e marce in memoria, e della lotta contro le servitù, quelle sì la morte del nostro ambiente e dignità. Non fu una semplice protesta in seguito a un torto, ma anche allora ci fu la chiara presa di coscienza della gente di stare combattendo, da sardi (con l'autocoscienza di popolo), contro le imposizioni ingiuste di un'invasore considerato da tutti straniero e che da decenni aveva un rapporto molto conflittuale e di subalternità con la popolazione della zona, poiché la pastorizia era considerata banditismo e quindi da estirpare.

Inoltre, questa storia fa parte del filone sulle servitù militari e, prima di parlare del disastro di Quirra, direi di dare un taglio alle lamentele per i torti subiti passivamente perché per una volta hanno avuto ragione i sardi.

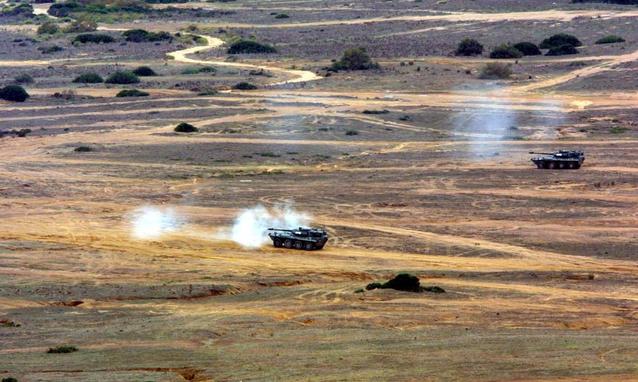

Il 27 maggio del 1969 la popolazione orgolese viene avvisata che i pascoli comunali della zona di Pratobello, tra Orgosolo e Fonni, dovranno essere sgombrati perché sarà allestito un poligono militare ad uso della Brigata Trieste. Nella zona c'erano già state della basi temporanee, per poche settimane, ma la cosa era stata assorbita senza particolari proteste, seppur a malavoglia. Questa volta, però, nonostante le promesse di smobilitazione una volta terminate le esercitazioni, gli abitanti della zona non si sono fidati. A parte il malcontento che già montava per la militarizzazione di Teulada e Quirra negli anni 50, in questo senso la costruzione qualche anno prima di un villaggio (appunto di Pratobello) per far alloggiare i militari e le loro famiglie non era un buon segno sulla temporaneità della cosa. I pastori, a ragione, erano certi che, in cambio dei pochi soldi di risarcimento per quelle che sarebbero dovute essere poche settimane di occupazione, non sarebbero mai più tornati in quei terreni comunali, a regola destinati solo a uso civico, e nessuno nella comunità l'avrebbe potuto accettare. Anche perché, come dicono gli stessi protagonisti della rivolta nelle interviste, avevano visto come erano state preparate le esercitazioni brevi le volte scorse e per loro era chiarissimo come, questa volta, i militari fossero arrivati per restare.

Occorre fare un po' di contesto storico. Sono gli anni delle rivolte del 68, che in Sardegna si sono manifestate più nelle zone dell'interno, dove per decenni in nome della lotta al banditismo lo Stato si era imposto in modo violento fino ad arrivare a un vero e proprio conflitto tra la popolazione e “sa zustissia”, le forze dell'ordine temutissime e di cui nessuno si fidava visti gli arresti sommari e le torture denunciate dai pastori che venivano detenuti. In più, da anni gli amministratori locali della zona denunciavano uno stato di abbandono da parte delle istituzioni, accusate di non fare nulla per provare a migliorare un minimo le condizioni di vita e, anzi, di favorire lo spopolamento. In questo senso, qualche anno prima, aveva fatto scalpore la protesta di Michele Columbu, sindaco del mio paese (Ollolai) e poi eurodeputato. In spoiler, perché il forum mi rovina i topic, la testimonianza di Tziu Micheli (foto sotto).

Per gli stessi motivi per cui Columbu si era messo in marcia, proprio a Orgosolo, alla fine del 1968 la giunta comunale era stata destituita, quindi il Comune non ha potuto fare nulla per opporsi all'esercito che è arrivato e allestito l'area, di fatto, senza il permesso di nessuna autorità della zona al di là del prefetto di Nuoro. L'allontanare i pastori dalla campagne, in effetti, era un obiettivo dichiarato da tempo dallo Stato italiano. Anche messo nero su bianco: a inizio anni 70, in un rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla criminalità in Sardegna, presieduta dal democristiano Giuseppe de Medici, la pastorizia sarda, così lontana dalle moderne tecniche zootecniche, viene definita “una fucina di banditi” da eliminare. E il sistema scelto per civilizzare la “Barbagia terra di banditi” è quello di costringere i giovani del centro Sardegna ad abbandonare i pascoli per diventare operai di un impianto industriale da costruire ad hoc, proposto dalla stessa Commissione nello stesso documento. Subito dopo, infatti, grazie a finanziamenti statali arriveranno le industrie chimiche e pesanti nella regione storica del Marghine nella piana, tra gli altri, di Ottana, Bolotana, Noragugume e Dualchi. Un mossa che, nel brevissimo, ha portato occupazione, ma il sogno è durato poco (perché non poteva e non può essere intuitivo fare fabbriche del genere nel mal collegato centro della Sardegna) e ha lasciato inquinamento e declino socio-economico le cui conseguenze si vedono oggi. Infine, nello stesso periodo le proteste delle comunità montane della Barbagia avevano fatto accantonare il piano per l'Istituzione del Parco del Gennargentu, che avrebbe reso inagibili ai pastori enormi aree vitali per la transumanza e il pascolo nei boschi. Un progetto finto ambientalista e solo, stando a un rapporto del tempo, un modo per chiudere e controllare il territorio.

Tutte queste situazioni avevano creato una sfiducia profonda verso le istituzioni statali e una tensione crescente. Nota a margine, ci tengo a specificare che non intendo ridimensionare il fenomeno del banditismo sardo. Non difendo che si è macchiato di crimini, dei sequestri e tutto il resto e non ne vado fiero, di loro e della "cultura della balentia" con tutti gli stereotipi odiosi che si portano dietro, che ci hanno appioppato in Italia e che non ci identificano per nulla. Erano una minoranza di gente che tutti sapevano essere poco di buono (in paese ne abbiamo avuto uno nel 900, di bandido propriamente detto) ma piuttosto che per gli invasori oppressori in divisa de carabineris la gente simpatizzava per loro, questo sì.

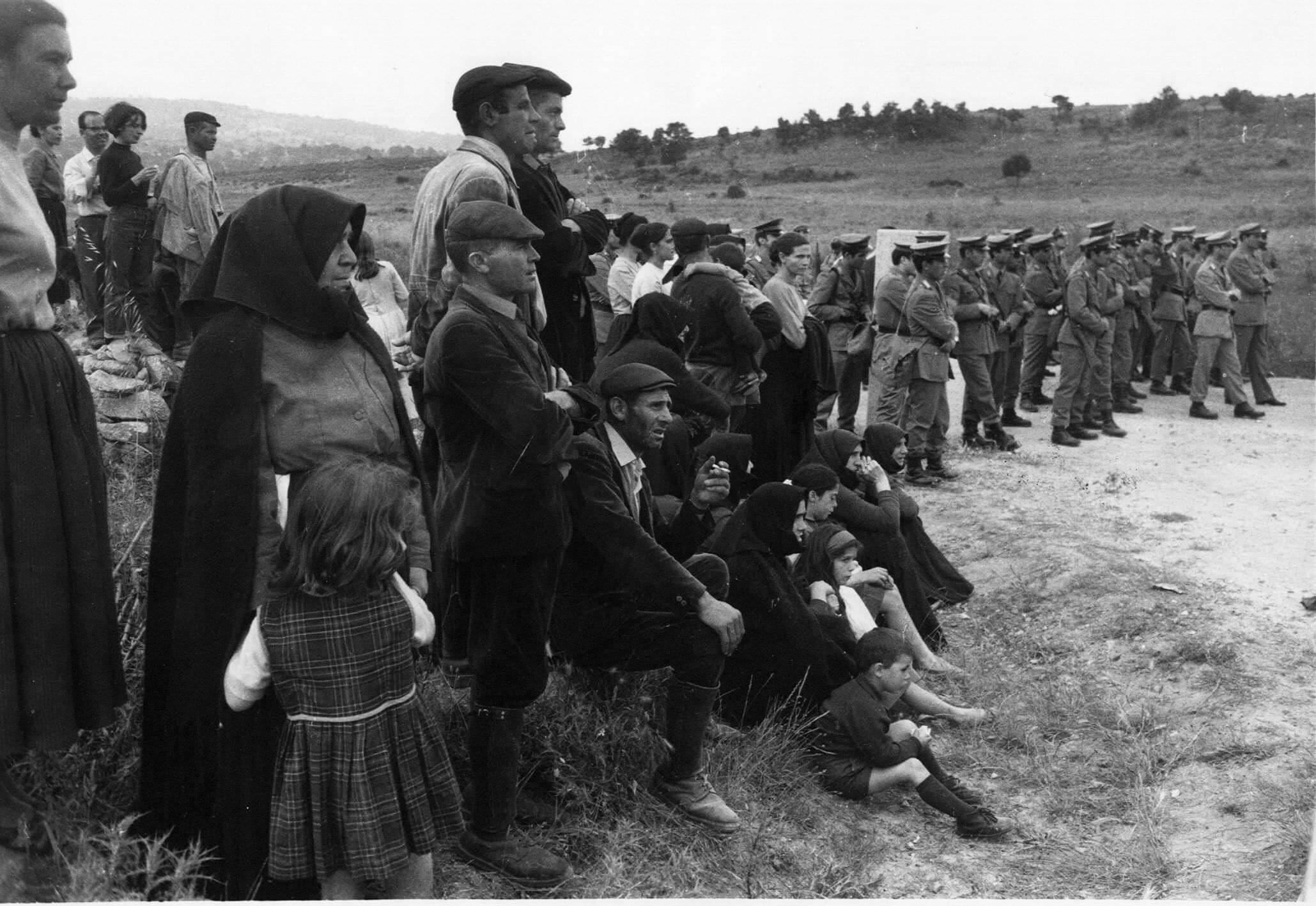

Ma perché sos pastores orgolesos non potevano correre il rischio di perdere i terreni demaniali? Semplice, per tantissimi erano l'unica fonte di sostentamento e il loro esproprio avrebbe significato pagare cifre astronomiche ai pochi proprietari grossi, che in pochissimi si potevano permettere. Avrebbe portato all'abbandono delle campagne, ma però in alternativa non c'erano prospettive. Per questo nel pomeriggio del 9 giugno 69 tutta la comunità unita (pastori, studenti, donne, giovani, artigiani, manovali) sale ai campi e li occupa, mentre solo il candidato della democrazia cristiana, Gonario Gianoglio, prova a convincere senza successo almeno le donne dell'Azione cattolica a desistere. Lo stesso Gonario aveva provato a mettersi d'accordo con i pastori più grandi e dividere il movimento, ma le trattative saltarono perché poi nelle assemblee popolari la gente rimase compatta nella solidarietà collettiva. Nei giorni successivi, secondo le testimonianze dei protagonisti, nei paesi vicini di Mamoida, Fonni, Oliena e Gavoi vengono affissi, dalle forze dell'ordine locali col supporto dei governanti DC, dei manifesti di saluto alla Brigata Trieste e di come i 6000 soldati porteranno prosperità. Propaganda di poco effetto per isolare Orgosolo. Intanto i giornali isolani, l'Unione Sarda e la Nuova Sardegna (al tempo entrambi di proprietà un lombardo avventuriero industriale della chimica a Porto Torres, il lobbista Nino Rovelli) definiscono i 3500 orgolesi “un manipolo di maoisti e teppisti armati”, tipo quelli della foto sotto.

La “lotta” entra nel vivo il 19 giugno, quando la popolazione, soprattutto le donne (sas tzias), blocca la strada e parla con i soldati per farli tornare indietro: la prima colonna di camionette è costretta a fare retromarcia. Anche nei giorni successivi un cordone di cittadini impedisce l'ingresso dei militari nella zona contesa, senza farsi intimidire nemmeno dal volo basso degli elicotteri. Ovviamente i pastori usano a loro vantaggio la conoscenza perfetta del territorio per spostare ingressi, cancelli, confini e frasche e confondere ulteriormente i militari, di per sè poco motivati e/o giovani reclute. I bambini vengono mandati a disattivare le linee telefoniche. Ma oltre queste cosette non si va e tutti stanno molto attenti affinché nessun soldato venga aggredito: la resistenza si fa con la sola presenza e non si risponde alle provocazioni. Il deputato del Pci Pietrino Melis e Gianoglio riescono a far sospendere le esercitazioni per qualche giorno, anche se intanto da Roma sono stati mandati i, per i sardi famigerati, Caschi Blu del reparto anti-banditismo della polizia.

È a questo punto, quando siamo nel 23 giugno e i civili barbaricini occupano quelli che dovrebbero essere i bersagli dei colpi di mortaio, che iniziano gli arresti e i pestaggi su qualche manifestante più sboccato. Il giorno dopo succede lo stesso, con qualche sparo a vuoto (lato soldati), qualche granata fatta esplodere (nessun ferito) e 400 persone detenute in un punto di raccolta organizzato dai Caschi. La lotta inizia a creare scalpore anche a livello nazionale: sindacati e movimenti di sinistra appoggiano i pastori e condannano le violenza della polizia. Emilio Lussu, padre costituente, sardista federalista (non indipendentista) e, per me, insieme a Gramsci uno dei sardi più ammirevoli della storia, invia una lettera di solidarietà agli orgolesi, dicendo che sarebbe arrivato da loro se non fosse stato per le sue precarie condizioni di salute.

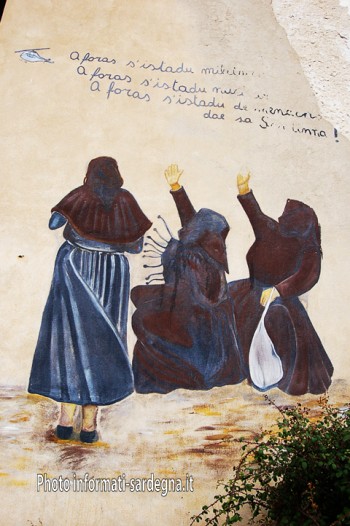

Dopo il 25 una delegazione del paese mandata a Roma a discutere con il sottosegretario alla difesa Cossiga, su cui preferisco non esprimermi, torna con la rassicurazione del ministro della Difesa Luigi Gui: i militari se ne sarebbero andati. Dal 27 gli animi tornano più sereni e gradualmente i soldati abbandonano la zona per non tornare più. Pratobello rimarrà, e lo è tutt'ora, un villaggio fantasma che in questo periodo dell'anno i cittadini di Orgosolo visitano per festeggiare "l'impresa", con i “reduci” che raccontano di quella volta che sconfissero lo Stato. Inoltre, proprio a partire dal 1969 comparvero nei muri del paesino i primi murales, adesso caratteristici e attrazione turistica. Quasi tutti sono a tema storia della Sardegna (abbiamo visto in questo topic quello con Angioy, oltre a quelli sopra) e su istanze sardiste. I primi, ovviamente, erano proprio sulla rivolta di Pratobello, quando per una volta l'esercito italiano si arrese alla volontà dei sardi che, insieme uniti nella solidarietà come mi auspico succeda di nuovo, hanno resistito all'ennesima ingiustizia.

Come fonti, oltre a libri e documentari prodotti in tutta Italia, ci tengo a citarvi le ricostruzioni del giornalista Piero Loi e questo documentario che si trova su YouTube, fatto solo di testimonianze di cittadini che hanno partecipato. Parlano quasi solo in sardo, ma per fortuna vostra ci sono i sottotitoli.